会津若松市石堂町にて新築建売住宅の販売会開催

10月5日・6日 10:00~16:00

会津若松駅まで徒歩7分

城北小学校まで徒歩6分

会津若松駅食品館ピボットまで徒歩7分

セブンイレブン会津石堂町店まで徒歩8分

保原町久保にて新築建売住宅の販売会開催

9月28日・29日 10:00~16:00

保原小学校 学区

子育てエコホーム補助対象

フラット35S対応

冷暖房効率の高いZEH仕様住宅

リビングにエアコン1台付

ご来場お待ちしております。

販売会まで待てないという方はご連絡ください

福島市泉にて新築建売の現地販売会開催

9月21日・22日・23日 10:00~16:00

カワチ薬品福島西店様 徒歩1分

御山小学校 徒歩7分

ご来場お待ちしております

会津若松市石堂町に新築建売住宅

会津若松駅から徒歩7分

駅まで徒歩で通勤便利です

小学校まで425m

中学校まで1017m

学校まで近いから安心♪

ピボットまで549m

買い忘れがあってもすぐに行ける♪

完成は令和6年9月です

夏休みにお引越しは間に合いませんが、少し涼しくなってくる頃には引越しできると思います♪

是非ご検討ください

写真をクリックすると、物件詳細がご覧になれます

福島市泉で新築未入居物件の現地説明会を開催

福島市泉で新築未入居物件の説明会を開催します

南側6m道路で日当たり良好

御山小学校まで徒歩4分

カワチ薬品まで徒歩3分

駐車場、並列で5台駐車可能

リビング続きで和室あり

ZEH仕様で省エネ住宅

網戸・カーテンレール・LED照明器具サービス

物件詳細は下記からお願いいたします

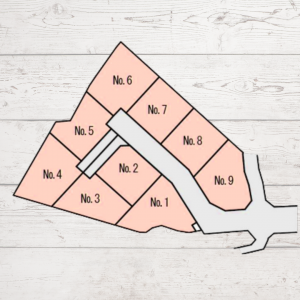

No.1~No.9、全9棟のご案内中です!

お気軽にお立ち寄りください!

☆*:.。. *・゜゚・*:.。..。.:*○*:.。. .。.:*・゜゚・*.。.:*☆

詳しい地図はこちらをクリック↓

お久しぶりです

社長の週報と言っておきながらほぼほぼ月報になりつつありますが時間を見つけながら再開したいと思います。

①福島市内に9棟の建売

御山小学校から徒歩4分290m

カワチ薬品福島西店まで徒歩2分290m

とても便利なところに販売いたします。

通りに面していないので子育てに最適で、開発分譲なので6m道路に接していますので車の車庫入れも楽々です。

②二本松の建売

二本松の建売住宅の工事が9月完成に向けて進んでおります。

完成が待てない方、下のQRコードより完成予想パースがありますので参考にご覧ください。

内部もご覧いただけます

③査定の依頼

最近、査定の依頼をいただくのですが、建物の価値を低く見ている会社があるようです。

今ある建物を良い所を残しマイナスな部分は手入れをしていけば、まだまだ使える家があるのにもったいなく感じています。

同じ気持ちの方、一度弊社で査定してみませんか?

④動画でのご紹介

まだまだ雪は終わってくれそうにありませんね

物件の動画撮影をしてきました

伊達市原島にある新築建売の紹介動画を撮影してきました。

改めてカメラを前にしてお話をすると緊張して、言葉が出てきませんでした。(いつも嚙み嚙みで変わらないかも)

TVやYouTubeでスラスラ話している人がうらやましいです。

現在編集中なので早急にアップしたいと思います。

リフォーム工事

納屋をリフォームして作業室として利用されていたお客様よりその床の貼替のご相談に伺いました。

そこはもともと、牛舎だったところに床を貼って使用されていたようです。

床下には換気口が無いため湿気でフローリングがベコベコ(*_*)

自分が乗ると床が抜ける直前でした。

床下の湿気対策と床の貼替をご提案させていただきました。

おまけ

・リースバックとは

リースバックとは、住みながら自宅を売却し、売却後は毎月家賃を支払って住み続ける制度です。

・リースバックに向いている方

リースバックのメリット

リースバックの最大のメリットはそのまま住み続ける事が出来る事です。

お子様の学区を変えたり、愛着のある家から引っ越しをする必要がありません。

引っ越しをしないので、近所の方にも気づかれません。

リースバックなら売却後、買い戻すことも可能です。

通常、売却してしまうと買い戻すのはほぼ不可能に近いですが、購入者の方との話し合いになりますが再度、買戻も可能です。

リースバックのデメリット

リースバックのデメリットは賃料の相場が近隣の相場からは若干高めになる可能性があります。

固定資産税の支払いなどは無くなるので、その分高めになります。

リースバックの売却価格は、一般に売却するより安い傾向になります。

住み続けられるというメリットはありますが、数百万円もの差額が生じる可能性があります。

買い戻す場合は、売却した時より高くなる可能性があり、売却時に買い戻す場合の金額もあらかじめ相談しておきましょう。

住宅ローンに残債がある場合

売却価格より住宅ローンの残債が多い場合は、リースバックの利用は難しくなります。

ただし、住宅ローンの残債と売却価格の差額を現金で支払うことが出来ればリースバックを利用できる可能性があります。

まずは、自宅の住宅ローンの残債を確認してから相談した方が話が早く進みます。

まとめ

リースバックはお金が必要で自宅にも住み続けたい方にはぴったりなサービスです。

しかし、デメリットもあるのでしっかり検討する必要があります。

マルフォートはリースバックにも対応しております。

気になる方、検討している方は一度ご相談ください。

秘密厳守で対応させていただきます。

最近、「インスペクション」という言葉を耳にすることが多くなったと思います。

2018年4月1日に宅地建物取引業法が一部改正されて、不動産事業者は中古住宅の取引時に売主、買主双方に「インスペクション(建物検査)」のあっせんと説明をすることが義務付けられ、契約書類等にも記載することが必要になりました。

インスペクションは住宅に精通した既存住宅状況調査技術者(指定講習を受けた建築士等)やホームインスペクター(住宅診断士)が第三者的な立場で、様々な劣化状況や欠陥の有無、改修すべき箇所などを調査し報告する制度です。

改修や修理に掛かる概算のコストやアドバイスができるので、中古住宅を売る方も買う方にも心強い存在になると思います。

建物検査のメリット

買う側のメリットとしては購入前に現在の中古住宅の状態を把握することが出来、リフォームなどの工事中に見つかった不具合に対処する追加工事費用の大幅なブレも軽減できる可能性があります。

売る側のお客様から買う側のメリットしか思いつかないまたは、これから手放す建物に費用を掛けたくないなどの話が時々聞こえてきます。

実は売る側の方こそメリットが大きいと思います。

事前に不具合が見つけられるため、引き渡し後に「実は雨漏りしていた」「シロアリの被害があった」などのトラブルを未然に回避でき、安心して販売することもできますし、不安な買主からの値引き交渉にも対抗できます。

また、築年数や状態によりますが中古住宅瑕疵保険に入ることも出来(費用負担は買主、売主どちらでも大丈夫)付加価値のついた中古住宅はより早く、より高く販売できると思います。

建物の状況を事前に知るメリット

木造住宅は基礎や土台、躯体部分に屋根裏、床下の様子など確認する箇所が多く、見えない部分は実際に解体をしてみないとわからないところが多々あるため、住宅ローンを組む際の予算の立て方が難しくなります。

予備費は大目に見ておくことは可能ですが、想定を超える工事が必要になった時は大変です。仮にその時にすべての補修や修繕が出来なくてもどこかのタイミングで補修ができる時期が来た時に真っ先に手をかけるべきところがわかります。

逆に予備費が余れば、設備のグレードアップや趣味に予算を回すことが出来ます。

インスペクションの費用

検査費用は3万~8万円が一般的のようです。面積や検査範囲で費用が変わってきます。

検査費用は掛かりますが、売主買主どちらにも「安心」が手に入り、すべての方がWinWinの関係になるので、インスペクションをお勧めいたします。